Por Sixto Alfredo Pinto y Carlos Castañeda

En Colombia existió un presidente al que la historia le pasó un borrador encima. Su nombre fue silenciado en los libros escolares y hasta su retrato fue blanqueado para ocultar sus rasgos afrodescendientes: Juan José Nieto Gil. Su vida comenzó lejos del poder y los privilegios, el 24 de junio de 1804, en Sibarco, un caserío humilde entre Baranoa y Tubará, en la ardiente costa del Atlántico. Allí, entre las polvorientas calles donde el comercio se mezclaba con los rezos de iglesia y el olor a algodón recién hilado, nació mulato, hijo de artesanos que fabricaban velas para alumbrar las noches coloniales.

Nadie en aquel rincón del Virreinato de la Nueva Granada sospechaba que ese niño de piel oscura, mirada despierta y curiosidad insaciable llegaría a convertirse en autodidacta, novelista, gobernador, general y, por un instante intenso y luego borrado a la fuerza, presidente de la República.

No tuvo acceso a una escuela formal, pero desde niño demostró una inteligencia aguda y una sed de conocimiento que no se apagaba. Su primer maestro fue un sacerdote progresista que lo hizo monaguillo y sacristán, y que además le enseñó las primeras letras, la aritmética y, sobre todo, el amor por los libros. Esa semilla marcaría para siempre su destino. Nieto creció como autodidacta, lector incansable y escritor talentoso.

No solo fue un lector voraz y un escritor precoz. Su vocación pública apareció temprano. En 1839, según los archivos históricos del Banco de la República, este costeño mulato fue elegido diputado de la Cámara Provincial de Cartagena, y poco después se sumó a la guerra civil de los Supremos. Aquella militancia liberal le costó caro: en 1842 fue apresado y encerrado en el castillo de San Lorenzo, cerca de Portobelo, en lo que hoy es Panamá. Pasó cinco años tras esas murallas húmedas y hostiles, hasta que el exilio en Kingston, Jamaica, le abrió un respiro forzado.

La prisión no lo doblegó; al contrario, templó su carácter y afinó su pluma. Desde las sombras del encierro escribió Rosina o la prisión del castillo de Chagres, una novela epistolar que reflejaba las injusticias sufridas y la hondura de su sensibilidad literaria. A su regreso a Cartagena, en 1847, fundó el periódico La Democracia, donde empezó a publicar, en 1858, aquella obra que había gestado en la adversidad. Entre la política y las letras, Nieto se forjaba como una voz incómoda, indomable, dispuesta a desafiar el poder establecido.

Su pluma fue tan poderosa como su pensamiento político. En 1839 había publicado con fines pedagógicos la Geografía de la provincia de Cartagena y luego novelas como Ingermina o la hija de Calamar (1844) y Los moriscos (1845), obras que lo consagraron como el primer gran novelista que tuvo Colombia. Su literatura estaba atravesada por la pedagogía y por la reflexión histórica, un anticipo de la lucha que más tarde lo llevaría a la arena política.

En la vida pública, Nieto mostró pronto su compromiso con la igualdad. Como gobernador del Estado Soberano de Bolívar en 1851, organizó ceremonias en Cartagena y en varias provincias para conceder la libertad a los esclavos, en cumplimiento de la ley de abolición. No se limitó a ejecutar la norma: convirtió la liberación en un acto colectivo y simbólico, reafirmando su convicción de que la justicia debía ser visible y celebrada por toda la sociedad.

Su ideario federalista lo enfrentó con la élite centralista. Nieto defendía un sistema en el que las regiones tuvieran mayor autonomía y las comunidades costeñas, afrodescendientes y periféricas pudieran tener voz y representación real. En un país que siempre miró hacia Bogotá como centro único de poder, esa propuesta resultaba casi subversiva.

La historia le dio un lugar inesperado en medio de la guerra civil de 1860-1862, que enfrentó a liberales y conservadores. Tras el derrocamiento del presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez por parte del general liberal Tomás Cipriano de Mosquera, Nieto —entonces gobernador de Bolívar— se alineó con Mosquera. Este lo reconoció como presidente en rebelión de la Confederación Granadina el 25 de enero de 1861. Su mandato duró hasta el 18 de julio de ese año: apenas seis meses que, sin embargo, marcaron un hito. Colombia tuvo entonces, por primera y única vez en su historia, un presidente mulato, costeño y caribeño.

La élite política no le perdonó aquel ascenso. Su presidencia fue borrada deliberadamente de los registros, y su recuerdo relegado al silencio. Cuando murió el 16 de julio de 1866 en Cartagena, fue enterrado en el Cementerio Santa Cruz de Manga sin mayores honores. Allí permanece su tumba, convertida en parte del patrimonio histórico de la ciudad, aunque por décadas invisibilizada como él mismo.

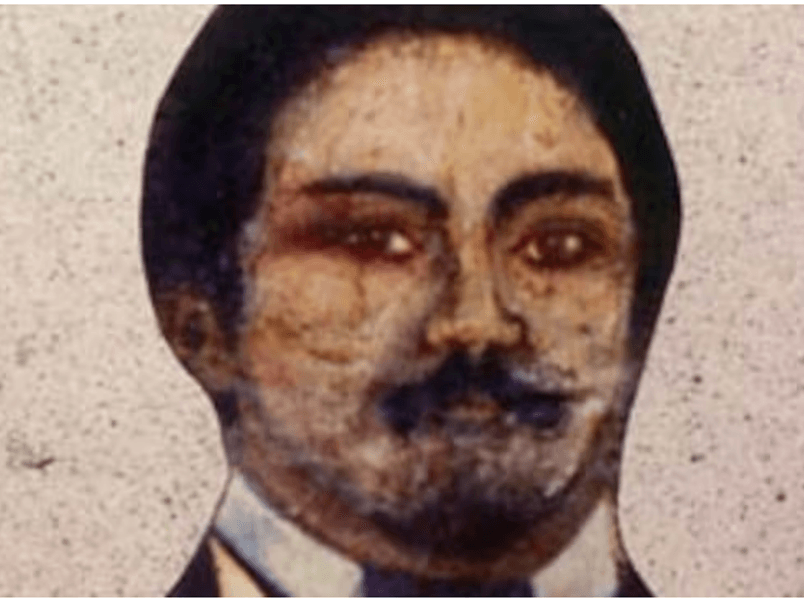

Incluso su imagen fue objeto de manipulación. El único retrato que se le hizo en vida fue enviado a París (Francia) en el siglo XIX para “mejorarlo”. El resultado fue una agresión simbólica: le aclararon la piel, afinaron sus facciones y lo despojaron de sus rasgos afrodescendientes, como si ser presidente negro fuera un error a corregir. Ese retrato blanqueado se exhibió en el Museo Histórico de Cartagena y luego fue relegado al Palacio de la Inquisición. En 1974, Colcultura lo restauró, pero no corrigió la alteración. Algunos sostienen que un pintor local, Pertuz, lo “negreó” en una versión posterior, y que después el cuadro fue devuelto a su estado blanqueado, con el argumento de basarse en documentos históricos. Una disputa que revela hasta qué punto la memoria de Nieto fue manipulada para ajustar su identidad a un país que no lo aceptaba tal como era.

El olvido no fue solo en los museos, sino también en las aulas. Durante más de un siglo, generaciones enteras crecieron sin saber que existió un presidente negro. En Colombia, la enseñanza de la historia fue debilitada: desde 1994 dejó de ser materia independiente y se integró a Ciencias Sociales, diluyendo personajes como Nieto. Así, el país olvidó de manera casi oficial que un mulato costeño había gobernado, aunque fuera por breve tiempo.

No fue sino hasta 2016, gracias a un derecho de petición interpuesto por el periodista Gonzalo Guillén, que el Estado colombiano reconoció oficialmente a Juan José Nieto Gil como expresidente. Fue una reparación tardía, 150 años después de su muerte, pero necesaria para rescatar su memoria del silencio.

El 2 de agosto de 2018, en uno de sus últimos actos como jefe de Estado, el presidente Juan Manuel Santos develó un nuevo óleo de Nieto, pintado por Justiniano Durán. La obra fue instalada en la Casa de Nariño, en el Salón de los Gobelinos, espacio de eventos culturales y recepción de personalidades internacionales. Sin embargo, no se colocó en la galería oficial de presidentes, lo que muchos interpretaron como una persistente manera de mantener a Nieto en un lugar secundario, incluso en el momento de su reivindicación.

La vida de Juan José Nieto Gil es un espejo incómodo que refleja el racismo estructural de Colombia. Un hombre de origen humilde, autodidacta, novelista, gobernador y presidente que fue silenciado por más de un siglo porque su piel no encajaba en los moldes de la élite. Su legado, recuperado a medias, interpela al presente: ¿qué tan dispuesto está el país a reconocer su verdadera historia y a reconciliarse con sus raíces diversas?

Nieto no fue solo un presidente fugaz. Fue la prueba viviente de que el poder también podía tener rostro mulato, y la demostración de que ninguna verdad puede ser borrada para siempre.